- 目 録

- 戦 理

- 戦いの要素

- 統 率

- 状況判断

- 戦略戦術

- 兵書抜粋

- 戦史概略

- 名将言行録

- 孫子の思想

- 大橋武夫先生

- 大橋先生著書

- 武岡淳彦先生

- 武岡先生著書

- 将帥と参謀

- 図解状況判断

- 兵法経営塾

- 電子書籍

- アフィリエイト

- WebShop

- Information

- サイトマップ

- プロフィール

- コメント

- site 情報

- 兵法 徳川家康

目録・戦理・戦いの要素・統率・状況判断・戦略戦術・大橋先生・武岡先生・祈願・三陸皆様の心の復興 2011.3.11「 乃至法界平等利益自他倶安同歸寂光 」

状況判断は、目的を確立して行わなければならない。目的を見失うと、次の話のようになる。「・・・兄弟で驢馬をひいて歩いていたら、無駄なことをする、といわれたので、兄が乗ることにした。しばらくして行き違った人から、あの人は年少者に対する愛情がない、と非難されたので、遠慮する弟を馬上に押し上げたら、礼儀を知らない若者だと叱られた。それではと、二人で仲良く乗ったら、動物虐待だ、と騒がれたので、二人で驢馬を担いで帰ってきた・・・」この兄弟は「驢馬を利用するのか、驢馬を愛するのか? 礼儀を主とするのか、年少者をいたわることを主とするのか?状況判断の「目的」を確立しておくべきであった。・・・・我々は、積極的に目的達成の方法を考えねばならない。人間は、理屈さえつけば、消極策に逃避しようとする本能を持っており、これを理論づけるためにはあらゆる労をおしまない。我々も生産会議で「それはできない」ということを必死になって証明していることに気付いて、苦笑することが少なくない。理論的には、最も有利な方法を求めるべきであるが、現実的には積極的な方法を追求しなければならない。それでないと、苦しいときや危険なときには、結局、何もしないで、自滅してしまう。-- 大橋先生著「座右の銘」(1978年マネジメント社)より --

「状況判断」と「決心」は似ているが、本質的に違う。それは決心には責任をともなうが、状況判断にはそれがない。状況判断は客観的思考であり、決心は主観的な実行意思である。また状況判断は「計算」であり、決心は「創造」でもある。株や競輪・競馬では、金を賭けない場合には実によく当る。買ったつもり、売ったつもりで株を追いかけていると、たちまち大きな利益をあげることができるが、いざ金を出して売買すると、さっぱり儲からない。責任をともなうからである。この金を賭けない場合が「状況判断」であり、賭けた場合が「決心」である。決心のむずかしさはここにある。トップでなくては決心できないのもこのためである。状況判断は左右良否などの判断ではあるが、決心のように実行をともなうものではない。「状況判断」は基礎条件が変わるたびに変わるものであるが、そのたびごとに「決心」を変えることはない。すべて状況は刻々変化する。ところが、物事を実行するには、決心から行動に現れるまでに相当の時間と労力を必要とし、これは組織や仕事が大きくなればなるほど大きくなる。そのため、実行は状況変化の波についていけなくなるので、大きな組織のトップほど、上級幹部になるほど、また仕事の量が大きくなるほど、先を読み、時期を画して決心し、その間の状況の小変化は無視する。そうしないと、度々決心を変えることになって、部下はついていけなくて当惑し、その信頼を失ってしまう。状況は連続して流れており、混沌としてはいるが、よく見れば必ず節目がある。連続して押し寄せてくる自動車の流れにも必ず波があり、切れ目があるのと同じである。決心は状況変転の節目を見、決断を以て行う。そして大組織になるほど大刻みにする。状況判断は主としてスタッフ(参謀部・軍師等)やコンサルタント(遊説家・食客・縦横家等)に依存し、あるいはトップ自らが行うが、つとめて民主的にし、衆知を集めて行う。しかし決心だけはトップ自らが厳粛に行い、他に依存することは許されない。依存されても、責任を負えな者にはどうしようもないのである。-- 大橋先生著「兵法経営塾」(1984年 マネジメント社)より --

現代のように、組織が大きくなり、行動が複雑化して、各種数多な要件を緊急に処理する必要が多くなると、もはや少数者の英知にのみ依存して状況判断をすることは不可能となり、危険・疲労・多忙等のために思考力の減退した凡人でも、一定の手続きを踏んで、組織的に活動することにより、自然に妥当な結論に到達できるように、状況判断のプロセスを標準化しておく親切が必要になってきた。物の見方、考え方の違う外国人と共同作業をする場合は、特にそうである。この点について、新しい解決策を開発したのはアメリカ軍である。多くの異人種の集合体であるアメリカ軍においては、「作戦要務令」方式は最初から実行不可能だったので、他国軍よりは熱心にこの努力をした。彼らの状況判断方式は、まず仕事を分割し、単純化して組織内の各人に分担させ、それぞれの部門の者が、定められた形式に従って各個に作業を進めていけば、自然に連繋がとれ、総合されて、結論にまで到達できるようになっており、その思考方式として、Operations research や System analysis を採用し、計算のためにコンピューターを駆使しているところに特長がある。「作戦要務令」式状況判断を、私が初めて教わったのは、十九歳のときの陸軍士官学校であり、鍛えられたのは三十歳台初期の陸軍大学校専科学生と参謀旅行演習であるが、そのいずれの場合にも、正直なところ、私は当惑した。つかまえ所がないからである。戦場において状況判断をするときには、また別の困難に当面した。極限状態に陥ることの多い実戦では、深遠高級な理論に想いを凝らすことのできるような環境は稀で、第一線兵団では、天才の名判断よりも、誰にでも容易にできる常識的な判断の方が貴重なのであり、現に私などは「これだけ知っていれば○○できる」式の画入りテキストを開発して、重宝がられたものである。こんなことになったのは、作戦要務令に、状況判断についての具体的な手続きが示されていなかったからであるが、それには訳がある。軍というものは、形式化を必要とするとともにこれを忌避しなければならない宿命をもっている。徴兵で入ってくる人間は育った環境の相違から、色々な考えと言葉と習慣を持っているので、これを統一ある行動をとらす手っ取り早い方法は一定の型にはめること(標準化)でどの国の軍隊でも生活様式・服装・所持品はもちろん物の呼称や言葉までも特種なもので統一する。しかし戦法の方はその逆で、型にはまったものではたちまち敵に乗ぜられてひどい目にあう。したがって戦略・戦術が形式化して創意を失うことを極度に恐れ、状況判断の具体的手続きを示すことなどは喜ばれなかったのである。しかし、この考えは、動員兵力が数百万となり、軍隊が素人大衆化するに従って、大きな欠陥を暴露するようになり、これが我々を苦しめたのである。-- 大橋先生著「状況判断」(1978年 マネジメント社)「作戦要務令」(1976年 建帛社)より --

簡単なことなら、その地域や相手の状況をつかむだけですぐに結論を出すこともできるが、複雑な状況になると、状況を分析して判断を行う必要がある。「フォーム」にしたがった場合、思考過程がすべての関係資料を順序よく、理論的に分析して落ち度なく正しい結論が導きやすいと考えられる。

以上、欠点もあるがよく認識して活用すれば大変すぐれた手法である。

「地域見積」と「情報見積」は形式上は「状況判断」と個別の幕僚見積であるが、本質的には状況判断の一部である。地域見積は、戦いの場・土俵の研究であり、情報見積はその土俵の上で敵がどのように行動できるかを探求するものであり、状況判断はその土俵の上でそのように行動できる敵を撃破(阻止遅滞)するために我はどうするのが一番よいかを追求するものである。地域見積は戦場となる地域が戦術的にいかなる特性をもち、それが彼我の戦術行動に及ぼす影響を明らかにするもので、その成果を情報見積及び状況判断の地域の特性に取入れる。情報見積は地域見積で分析した地域が敵の戦術行動に及ぼす影響を含んだうえで敵の採りうる行動を列挙し、それらの戦術的意義を探求したうえ採用公算の順位、わが任務への影響、敵の弱点を判定する。状況判断は情報見積の地域の特性、敵の可能行動をそのまま取り入れ、これと我が行動方針を組合せ、その場に惹起する戦況をすべて予想する。この戦況の読みのうえにたって各行動方針を、地形、敵の配置、敵の可能行動、我が配置等要因について比較し最良の行動の行動方針を求める。-- 武岡先生著「初級戦術の要諦」野外令基礎事項の探求(1972年 田中書店)より --

| 米軍式 『 状況判断 』フォーム/20230222 |

| 「地域見積」と「情報見積」は形式上は「状況判断」と個別の幕僚見積であるが、本質的には状況判断の一部である。 |

| 地域見積は、戦いの場・土俵の研究であり、情報見積はその土俵の上で敵がどのように行動できるかを探求するものであり、状況判断はその土俵の上でそのように行動できる敵を撃破(阻止遅滞)するために我はどうするのが一番よいかを追求するものである。 |

| 地域見積は戦場となる地域が戦術的にいかなる特性をもち、それが彼我の戦術行動に及ぼす影響を明らかにするもので、その成果を情報見積及び状況判断の地域の特性に取入れる。 | 情報見積は地域見積で分析した地域が敵の戦術行動に及ぼす影響を含んだうえで敵の採りうる行動を列挙し、それらの戦術的意義を探求したうえ採用公算の順位、わが任務への影響、敵の弱点を判定する。 | 状況判断は情報見積の地域の特性、敵の可能行動をそのまま取り入れ、これと我が行動方針を組合せ、その場に惹起する戦況をすべて予想する。この戦況の読みのうえにたって各行動方針を、地形、敵の配置、敵の可能行動、我が配置等要因について比較し最良の行動の行動方針を求める。 |

| 地域見積 ⇒ | 情報見積 ⇒ | 状況判断 |

| 1.任務(目的) | 1.任務(目的) | 1.任務(目的) |

2.地域の概説 |

2.状況 | 2.状況及び行動方針 |

A 気象 B 地形 (1)稜線及び水系 (2)地表面土質 (3)植生 (4)人工物

|

a 地形 b 敵情 3.相手の可能行動 相手の可能行動の列挙 E-1 E-2 E-3 ・・・・・・ |

a 状況 (1)地域の特性 (2)相対勢力 (a)相手 (b)我

|

| 3.地域の分析 | 4.相手の可能行動の分析 | b 相手の可能行動 E-1 c 我が行動方針 O-1 |

a、視界及び射界 b、隠蔽及び掩蔽 c、障害 d、他 |

a 可能行動の兆候の分析 b 〃 戦術的意義分析 |

3.各行動方針の分析 E-1 E-2 E-3 ・・・・・ O-1 O-2 O-3 ・・・・・ |

4.結論(その地域が) |

5.結論 |

4.各行動方針の比較 |

a 相手の行動に及ぼす影響 b 我の行動に及ぼす影響 |

a 可能行動の採用公算順位 b 我が任務(目的)達成に影響を及ぼす相手の可能行動 c 我の乗じうる相手の弱点

|

a 比較要因の選定とその評価 b 要因ごとの我が行動方針の比較 |

| 総合的結論 | ||

5.結論 a 最良の我が方策 b 対策 |

-- 武岡先生著「初級戦術の要諦」野外令基礎事項の探求(1972年 田中書店)より --

※ 図解 略式の「戦術的状況判断」の例

「長篠の合戦」に見る武田方の戦術的状況判断のページへ

電子書籍

「兵法 小澤様問対」上・中・下(兵法塾外伝 平成・令和)

2009年の3月14日に初めて「小澤様」からの掲示板への書き込みがあり、その都度、拙いご返事をお返ししてきましたが、いつの間にか14年も経過して、世相も時代も大きく変化してしまいました。その時勢に応じた大橋武夫先生、武岡淳彦先生の著書やエピソード及び古典、ビジネス書をテーマにした「小澤様」との掲示板での対話が日々研鑽の証となり、個人的にも人生の貴重な足跡となりました。2013年頃より大橋先生の「お形見の書籍」を電子書籍として作成させて頂いていましたが、この度、「兵法塾・掲示板」での「小澤様」との兵法に関するやり取りを、保存と編集をかねて電子書籍として公開させていただきます。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜れば幸甚でございます。

兵法 小澤様問対 上

【9】~【59】2009(平成21)年3月14日~2010(平成22)年6月26日

兵法 小澤様問対 中

【60】~【115】2010(平成22)年7月28日~2013(平成25)年2月17日

兵法 小澤様問対 下

【116】~【178】2013(平成25)年3月3日~2023(令和5)年1月5日

2023年12月

heihou.com (ヘイホウドットコム)編集・著者

電子書籍

千に三つの世界から明日の

自分を見つけよう!!

昭和から平成のコンピューター業界と情報の本質について個人的な体験を基に追求してみました。2000年から運営する「兵法塾」サイトの外伝として公開させていただきます。2023.10.01

| アフィリエイトで著書の一部を紹介させていただきます | |||

| 兵法経営塾 | 統帥綱領入門 | 戦いの原則 | マキャベリ兵法 |

3 |

4 |

7 |

8 |

| ピンチはチャンス | 新釈孫子 | 日本陸軍史百題 | 兵法と戦略のすべて |

11 |

12 |

15 |

16 |

| リーダーとスタッフ | 孫子の経営学 | まんが 孫子の兵法 | まんが 兵法三十六計 |

19

|

20

|

23

|

24

|

| 兵法 項羽と劉邦 | 絵で読む「孫子」 | 名将の演出 | 兵法 三国志 |

27

|

28

|

31

|

32

|

| 兵法 徳川家康 | 状況判断 | 人は何によって動くのか | 兵法 孫子 |

35 |

36 |

39 |

40 |

| 経営幹部100の兵法 | 図解兵法 | 戦略と謀略 | クラウゼウィッツ兵法 |

43 |

44 |

47 |

48 |

| 兵法・ナポレオン | 参謀総長・モルトケ | チャーチル | 攻める-奇襲桶狭間 |

51 |

52 |

55 |

56 |

| 図解指揮学 | 戦国合戦論 | 必勝状況判断法 | 正攻と奇襲 |

59 |

60 |

63 |

64 |

| 兆候を読む! | ビジネスマンの兵法ゼミナール | 孫子一日一言 | リーダーシップ孫子 |

67 |

68 |

71 |

72 |

| 「孫子」を読む | 湘桂作戦体験記 | 初級戦術の要諦 | 方面隊運用序説 |

75 |

76 |

79 |

80 |

| 統帥綱領 | 作戦要務令 | 戦争論・解説 | 兵書研究 |

83 |

84 |

87 |

88 |

| 図鑑兵法百科 | 兵法で経営する(初版) | 兵法で経営する(復刻) | スマートに運転する上・下 |

91 |

92 |

95 |

96 |

| 兵法三十六計 | 鬼谷子 | 謀略 | 決心 |

99 |

100 |

103 |

104 |

| 千に三つの世界 | 兵法小澤様問対・上 | 兵法小澤様問対・中 | 兵法小澤様問対・下 |

107 |

108 |

111 |

112 |

兵書抜粋

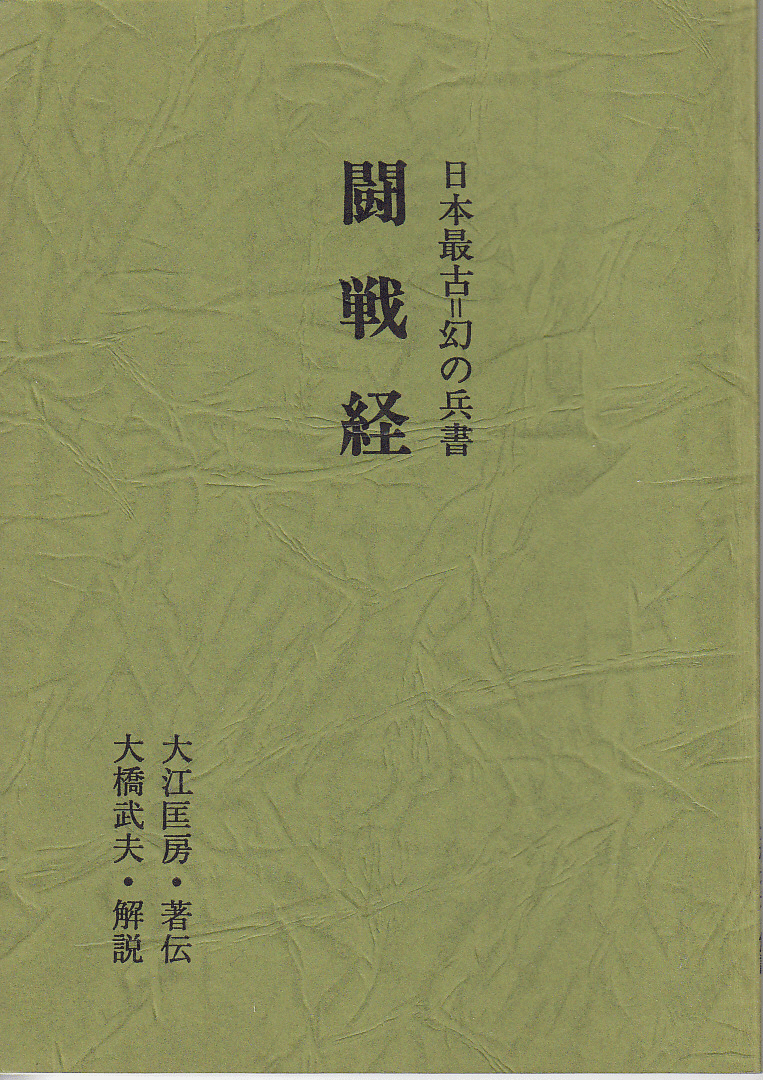

闘戦経