- 目 録

- 戦 理

- 戦いの要素

- 統 率

- 状況判断

- 戦略戦術

- 兵書抜粋

- 戦史概略

- 名将言行録

- 孫子の思想

- 大橋武夫先生

- 大橋先生著書

- 武岡淳彦先生

- 武岡先生著書

- 将帥と参謀

- 図解状況判断

- 兵法経営塾

- 電子書籍

- アフィリエイト

- WebShop

- Information

- サイトマップ

- プロフィール

- コメント

- site 情報

- 兵法 徳川家康

目録・戦理・戦いの要素・統率・状況判断・戦略戦術・大橋先生・武岡先生・祈願・三陸皆様の心の復興 2011.3.11「 乃至法界平等利益自他倶安同歸寂光 」

このように上空からの爆撃や後方からの射撃だけでは、地形を利用し工事を施した敵を撃破することができないのである。そこで機動部隊の活動が必要となる。私の体験した戦闘では、機動部隊とは彼我ともに徒歩の小銃部隊であったが、現代戦では普通科と機甲科部隊で、その普通科も徒歩兵は姿を消して装甲車に乗るようになってきた。しかし、編成装備が装甲機動化すると否とにかかわらず機動そのものの本質には変わりはない。すなわち、上空から爆弾を落としても、あるいは後方から火砲射撃を実施しても、すべての目標を直撃してしらみつぶしにしていかない限り、殻を被り、地皺に潜む敵を破砕することはできない。しかしそういうことは、仮に爆弾なり火砲弾が豊富にあったからといって実際問題として実施することは不可能である。そこで敵に近づき、正面から、あるいは側方から射撃し、さらにグッと接近して、手榴弾を投じ、火焔放射機を使って敵を斃していくことが火力戦時代になっても依然として必要なのである。

敵に抵抗の意思と力が残っている場合には、相手が迫撃砲、重機関銃主体の軽装備の部隊であっても突撃頓挫に陥った場合が多く、成功した場合でも大きな損害を出している教訓を重くみたいのである。したがって、まず突入前にできるだけ多くの火力を発揮して、敵に殲滅的打撃を与えるよう努めることが必要である。しかしいかに多く実施したとしても、前述のように守兵を完全に掃蕩することは難しい。そこで突入の必要が生ずるが、突入にあたっては一挙突入を避け、火力を発揮したあと突撃射撃を行いつつ突入し、できる限り損害を少なくして確実な成功を図るようにすべきである。しかしソ軍のように、完全に敵守兵を掃蕩し尽くすまで陣前に停止する必要はなく、ほとんど斃すことができたと判断すれば突入すればよいと思う。いうまでもなく、攻撃は突撃という最後の衝撃行動によって目標の奪取が可能である。この衝撃行動も、現代戦においてはその殆んどを火力によって行い、突入という挺身行為は守兵を斃したあとの最後の最後に行うべきで、強引かつ早急な突入は厳に戒むべきである。ただここで申し上げておきたいことは、このように突入は最後の行為として慎重のうえにも慎重を期するにしても、攻撃に決を与える決定的な行為であることには間違いないので、突入動作はあくまでも厳しく実施すべきであり、またその訓練も厳正的確に行うべきである。それは突入直後の陣地確保、あるいは次の行動への準備行動でもあるからである。最後に、私は現代戦では突撃は動作として実施することもさることながら、むしろ精神的なものとして強調具現すべきではないかと思っている。戦闘では攻撃はもとより防御においても、この突撃精神を失ったら積極主動的な戦闘はできないからである。---「湘桂作戦体験記電子書籍

「兵法 小澤様問対」上・中・下(兵法塾外伝 平成・令和)

2009年の3月14日に初めて「小澤様」からの掲示板への書き込みがあり、その都度、拙いご返事をお返ししてきましたが、いつの間にか14年も経過して、世相も時代も大きく変化してしまいました。その時勢に応じた大橋武夫先生、武岡淳彦先生の著書やエピソード及び古典、ビジネス書をテーマにした「小澤様」との掲示板での対話が日々研鑽の証となり、個人的にも人生の貴重な足跡となりました。2013年頃より大橋先生の「お形見の書籍」を電子書籍として作成させて頂いていましたが、この度、「兵法塾・掲示板」での「小澤様」との兵法に関するやり取りを、保存と編集をかねて電子書籍として公開させていただきます。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜れば幸甚でございます。

兵法 小澤様問対 上

【9】~【59】2009(平成21)年3月14日~2010(平成22)年6月26日

兵法 小澤様問対 中

【60】~【115】2010(平成22)年7月28日~2013(平成25)年2月17日

兵法 小澤様問対 下

【116】~【178】2013(平成25)年3月3日~2023(令和5)年1月5日

2023年12月

heihou.com (ヘイホウドットコム)編集・著者

電子書籍

千に三つの世界から明日の

自分を見つけよう!!

昭和から平成のコンピューター業界と情報の本質について個人的な体験を基に追求してみました。2000年から運営する「兵法塾」サイトの外伝として公開させていただきます。2023.10.01

| アフィリエイトで著書の一部を紹介させていただきます | |||

| 兵法経営塾 | 統帥綱領入門 | 戦いの原則 | マキャベリ兵法 |

3 |

4 |

7 |

8 |

| ピンチはチャンス | 新釈孫子 | 日本陸軍史百題 | 兵法と戦略のすべて |

11 |

12 |

15 |

16 |

| リーダーとスタッフ | 孫子の経営学 | まんが 孫子の兵法 | まんが 兵法三十六計 |

19

|

20

|

23

|

24

|

| 兵法 項羽と劉邦 | 絵で読む「孫子」 | 名将の演出 | 兵法 三国志 |

27

|

28

|

31

|

32

|

| 兵法 徳川家康 | 状況判断 | 人は何によって動くのか | 兵法 孫子 |

35 |

36 |

39 |

40 |

| 経営幹部100の兵法 | 図解兵法 | 戦略と謀略 | クラウゼウィッツ兵法 |

43 |

44 |

47 |

48 |

| 兵法・ナポレオン | 参謀総長・モルトケ | チャーチル | 攻める-奇襲桶狭間 |

51 |

52 |

55 |

56 |

| 図解指揮学 | 戦国合戦論 | 必勝状況判断法 | 正攻と奇襲 |

59 |

60 |

63 |

64 |

| 兆候を読む! | ビジネスマンの兵法ゼミナール | 孫子一日一言 | リーダーシップ孫子 |

67 |

68 |

71 |

72 |

| 「孫子」を読む | 湘桂作戦体験記 | 初級戦術の要諦 | 方面隊運用序説 |

75 |

76 |

79 |

80 |

| 統帥綱領 | 作戦要務令 | 戦争論・解説 | 兵書研究 |

83 |

84 |

87 |

88 |

| 図鑑兵法百科 | 兵法で経営する(初版) | 兵法で経営する(復刻) | スマートに運転する上・下 |

91 |

92 |

95 |

96 |

| 兵法三十六計 | 鬼谷子 | 謀略 | 決心 |

99 |

100 |

103 |

104 |

| 千に三つの世界 | 兵法小澤様問対・上 | 兵法小澤様問対・中 | 兵法小澤様問対・下 |

107 |

108 |

111 |

112 |

兵書抜粋

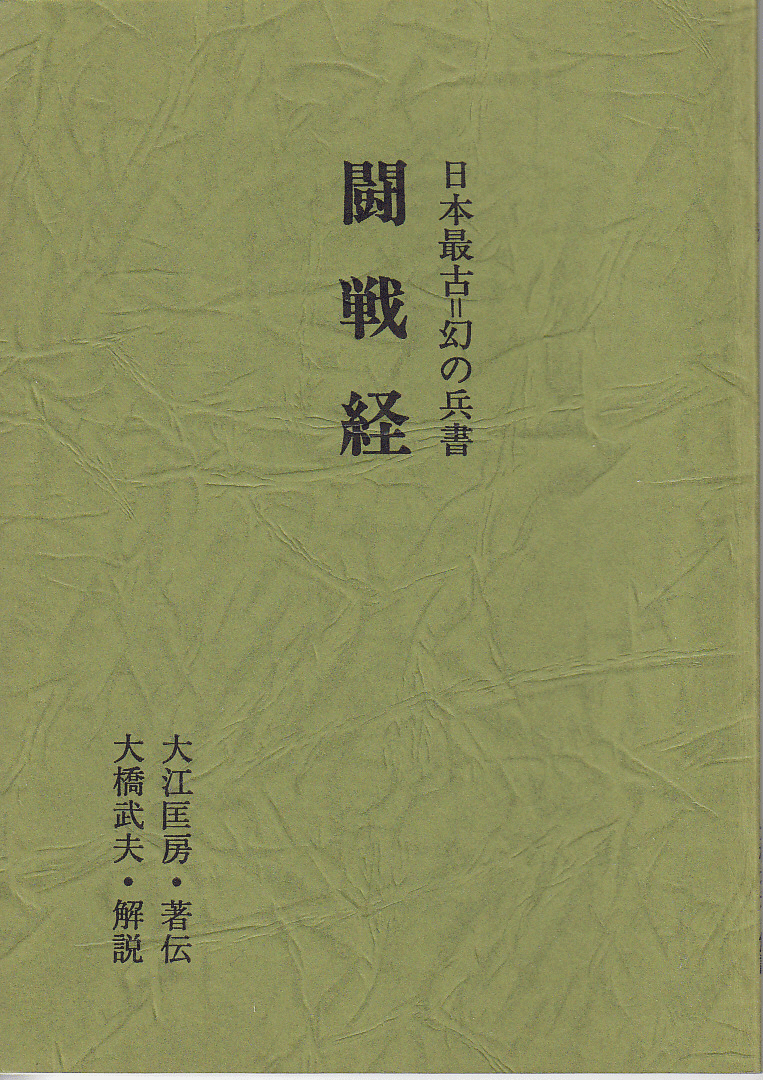

闘戦経